Общие понятия о коммутации. Принцип действия тяговых двигателей электропоездов, как и вообще всех электродвигателей постоянного тока, основан на законах электромагнитной индукции и взаимодействия магнитного поля и проводника с током. Магнитное поле двигателя создается потоком главных полюсов и замыкается через станину, сердечники полюсов и якоря и воздушные зазоры.

При вращении якоря тягового двигателя в магнитном поле его полюсов стороны катушек якоря проходят под полюсами то одной, то другой полярности. При этом для того, чтобы направление вращающего момента, создаваемого двигателем, оставалось постоянным, направление тока в каждой секции обмотки якоря при прохождении геометрической нейтрали должно быть изменено на противоположное.

Процесс изменения направления тока в секции якоря тягового двигателя с помощью коллектора и щеточного аппарата называется коммутацией.

На процесс коммутации оказывает влияние целый ряд связанных с этим явлением факторов. В первую очередь возникновение в коммутирующей секции э. д. с. самоиндукции и э. д. с. взаимоиндукции, а также состояние контакта щетки с коллектором, правильность установки щеткодержателей, симметричность магнитного поля машины и ряд других причин. Все эти факторы могут вызвать искрообразование под щетками, которое может быть настолько сильным, что работа двигателя станет невозможной.

Сущность коммутационного процесса. Для того чтобы уяснить характер довольно сложных явлений, возникающих при коммутации, допустим, что никаких э. д. с. в секции не возникает. Полагая, что якорь двигателя вращается очень медленно и что сила тока в короткозамкнутой секции будет изменяться также медленно, можно считать, что э. д. с. самоиндукции ничтожно мала и ею можно пренебречь.

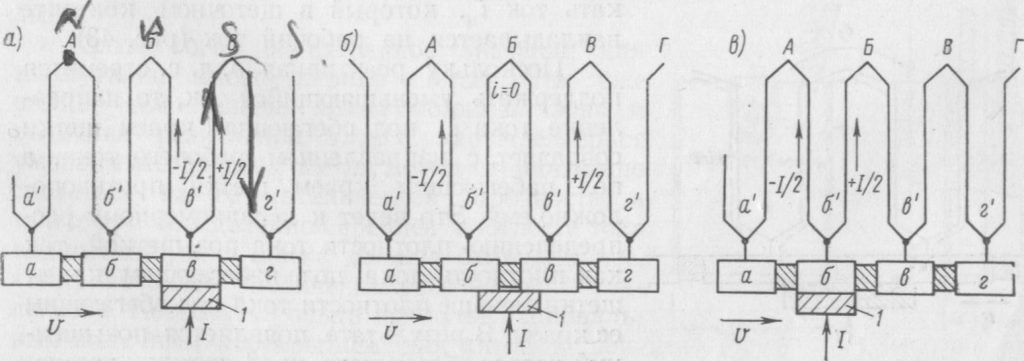

Рис. 42. Схема коммутации в секции обмотки якоря

Рассмотрим процессы, происходящие в этом случае. Часть обмотки якоря и коллектор перемещаются по направлению стрелки υ (рис. 42) при неподвижной щетке 1, ширину которой принимаем равной ширине коллекторной пластины.

В момент, когда положительная щетка имеет контакт только с одной коллекторной пластиной в (рис. 42, а), ток из сети, пройдя через щетку и коллекторную пластину в, делится на две равные части. Половина тока —I/2 через секцию Б идет в левую параллельную ветвь, половина +I/2 — через секцию В в правую параллельную ветвь и далее к отрицательной щетке, где эти токи складываются и возвращаются к минусовому зажиму источника энергии.

В следующий момент (рис. 42, б), когда щетка 1 коснется коллекторной пластины б, площадь ее соприкосновения с пластиной в начнет уменьшаться по мере вращения якоря. Тогда ток от щетки 1 пойдет к точкам в’ и б’. Причем ток, проходящий по секции обмотки якоря Б, будет уменьшаться по мере увеличения площади соприкосновения щетки с пластиной б и уменьшения площади соприкосновения с пластиной в. В момент, когда эти площади станут равны, ток в короткозамкнутой секции Б будет равен нулю, а началом левой параллельной ветви станет уже секция А.

По мере дальнейшего вращения якоря площадь контакта щетки 1 с коллекторной пластиной б будет превышать площадь контакта с пластиной в и по секции Б вновь начнет протекать увеличивающийся ток, но уже противоположного направления. Когда щетка 1 потеряет контакт с пластиной в (рис. 42, в), ток в секции Б будет равен половине тока +I/2, проходящего через щетку 1. Таким образом, процесс изменения тока в секции полностью закончится и секция Б перейдет из левой параллельной ветви в правую параллельную ветвь.

В дальнейшем, когда до щетки 1 дойдет пластина а, начнется процесс изменения тока в секции А, протекая точно таким же образом, как было описано выше. Аналогичные процессы происходят и в секциях, коллекторные пластины которых проходят под щетками другой полярности.

Реактивная э. д. с. и ее влияние на коммутацию. Как было указано выше, переход секций из одной параллельной ветви в другую связан с соответствующим изменением направления тока в них, что приводит также к изменению магнитного поля, создаваемого вокруг проводников коммутирующих секций. Это магнитное поле наводит в них э. д. с. самоиндукции, которая стремится поддержать величину тока неизменной.

Так как щетка одновременно перекрывает несколько коллекторных пластин (от двух с половиной до четырех), то изменение тока будет одновременно происходить в нескольких соседних проводниках, расположенных в одном пазу. Это вызывает в каждом из них возникновение э. д. с. взаимоиндукции, так как они вызваны изменяющимся магнитным полем одного знака. Сумма э. д. с. самоиндукции и э. д. с. взаимоиндукции называется реактивной э. д. с. коммутирующей секции. Реактивная э. д. с. вызывает в короткозамкнутой секции ток iK = ep/ rк, где ep – реактивная э. д. с.; rк — сопротивление короткозамкнутой секции и переходного контакта коллектор-щетка.

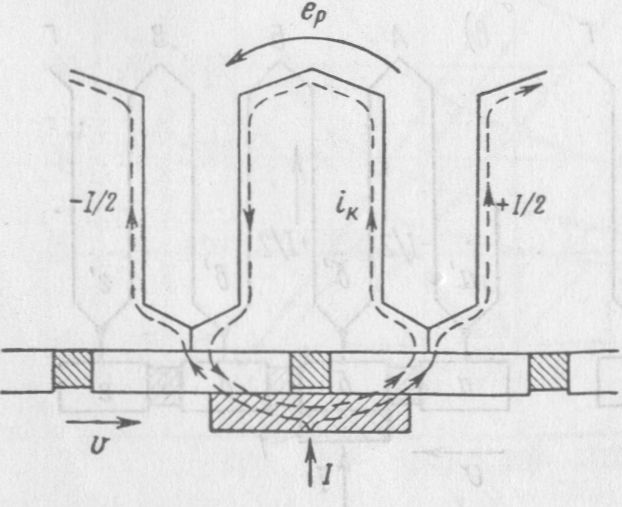

Ввиду того что сопротивление rк мало, то даже при небольших значениях ер ток iκ может быть значительным. В короткозамкнутой секции будет протекать ток iκ, который в щеточном контакте накладывается на рабочий ток (рис. 43).

Рис. 43. Направление тока в короткозамкнутой секции

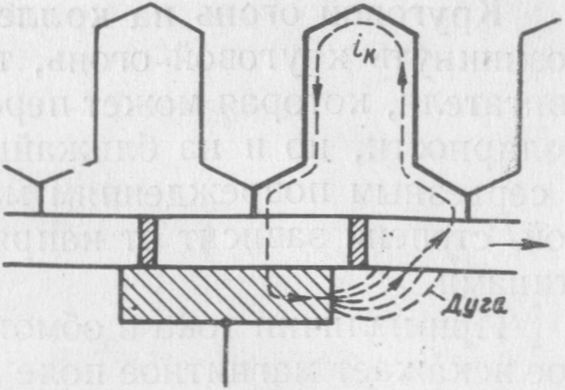

Поскольку реактивная э.д.с. стремится поддержать уменьшающийся ток, то направление тока iκ под сбегающим краем щетки совпадает с направлением рабочего тока, а под набегающим краем щетки противоположно ему. Это ведет к неравномерному распределению плотности тока под щеткой, так как плотность тока под набегающим краем щетки меньше плотности тока под сбегающим ее краем. В результате появляется повышенный нагрев сбегающего края щетки, что неблагоприятно сказывается на работе щеток и коллектора. Кроме того, в момент, когда щетка целиком сходит с коллекторой пластины, ток iκ вызывает появление электрической дуги. Через тысячные доли секунды щетка теряет контакт со следующей коллекторной пластиной, образуя новую дугу (рис. 44). Эти дуги воспринимаются нашим зрением как постоянное искрение под сбегающими краями щеток и могут вызывать ухудшение контакта между коллектором и щеткой в результате выжигания меди пластин и графита щеток. ГОСТ 183—66 установлено пять степеней искрения, возникающего под щетками электрических машин. Степени искрения 1, 11∕4, 11∕2 являются вполне нормальными для длительной работы двигателя. Степень искрения 2 может быть допустима лишь при кратковременных перегрузках, так как может вызвать почернение и нагар на поверхности коллектора. Работа тяговых двигателей со степенью искрения 3 недопустима.

Рис. 44. Возникновение дуги при разрыве контура короткозамкнутой секции

Способы улучшения коммутации. Самым распространенным способом улучшения коммутации является применение дополнительных полюсов, которые создают в коммутационной зоне магнитное поле, наводящее в коммутирующих секциях э. д. с. ек, которая компенсирует реактивную э. д. с. ер. Катушки дополнительных полюсов включают последовательно в цепь якоря двигателя, что способствует компенсации реактивной э. д. с. в любых режимах работы машины.

В машинах с тяжелыми условиями коммутации (какими являются тяговые двигатели) для улучшения магнитной характеристики дополнительных полюсов устанавливают обычно диамагнитную прокладку между станиной и сердечником дополнительного полюса. Этот дополнительный магнитный зазор вызывает уменьшение потоков рассеивания дополнительных полюсов и снижает влияние насыщения на магнитный поток дополнительных полюсов, чем способствует лучшей компенсации реактивной э. д. с. при перегрузках.

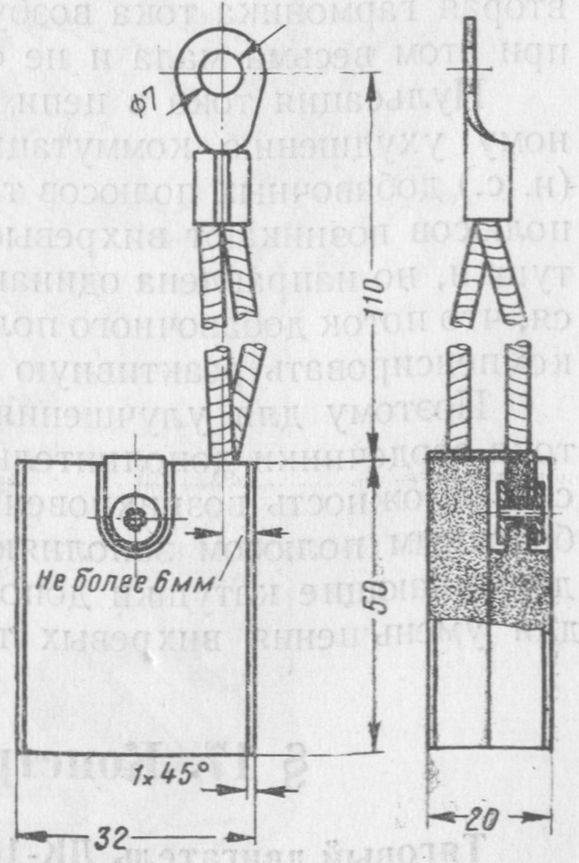

Вторым способом улучшения коммутации является правильный выбор щеток, применяемых на тяговых двигателях. Уменьшения тока, наводимого реактивной э. д. с., можно добиться с помощью применения щеток с повышенным электрическим сопротивлением, а также применением разрезных щеток (рис. 45), сопротивление которых из-за наличия переходного контакта между двумя отдельными частями значительно больше, чему неразрезных. Поэтому на тяговых двигателях получили распространение щетки марок ЭГ-2, ЭГ-2А, обладающие повышенным электрическим сопротивлением. Щетки этих марок могут быть разрезными и цельными.

Кроме того, определенное значение для коммутации имеет ширина щеток. Чем уже щетка, тем меньше коммутационная зона и величина реактивной э. д. с., но чрезмерное уменьшение ширины щетки может отрицательно сказаться на ее механической прочности, а также при определенной средней плотности тока под щеткой узкая щетка должна быть длиннее, что привело бы к увеличению рабочей части коллектора. Поэтому из опыта наиболее рациональным щеточным перекрытием для тяговых двигателей является величина, равная двум с половиной — четырем коллекторным пластинам.

Рис. 45. Разрезная щетка тягового двигателя

Круговой огонь на коллекторе. При резких изменениях нагрузки может возникнуть круговой огонь, т. е. мощная электрическая дуга на коллекторе двигателя, которая может переброситься не только на щетку противоположной полярности, но и на ближайшие заземленные части двигателя, что приводит к серьезным повреждениям машины. Процесс образования дуги в значительной степени зависит от напряжения между соседними коллекторными пластинами.

При наличии тока в обмотке якоря она создает свое магнитное поле, которое искажает магнитное поле главных полюсов, т. е. усиливает магнитную индукцию под одним краем полюса и ослабляет ее под другим. Такое искажение магнитного поля главных полюсов магнитным полем якоря называется реакцией якоря. Чем сильнее реакция якоря, тем больше нарушается равномерное распределение индукции под полюсами. Это приводит к резкому росту напряжения между пластинами в отдельных участках коллектора. В этом случае дуга, появившаяся между двумя коллекторными пластинами в результате случайного засорения изоляционного расстояния между ними токопроводящими частицами (медная и угольная пыль, осколки щеток и т. д.) может распространиться по коллектору между двумя щетками различной полярности. По одной из существующих теорий явления кругового огня, вышеописанный процесс может произойти в таком месте коллектора, где напряжение между соседними коллекторными пластинами будет превышать 34—38 в при достаточной ионизации воздуха, зависящей от времени горения дуги и других факторов. Поэтому в эксплуатации необходимо самым тщательным образом следить за состоянием поверхности коллектора и его чистотой.

Особенности коммутации тяговых двигателей пульсирующего тока. На электропоездах переменного тока питание тяговых двигателей постоянного тока осуществляется от трансформатора с помощью специальной выпрямительной установки. При этом к двигателям подводится пульсирующее напряжение, которое может быть представлено как сумма постоянной составляющей и высших гармонических, из которых практически можно учитывать только вторую, так как величина высших гармоник весьма мала и ими можно пренебречь.

Пульсация подводимого напряжения вызывает пульсацию потока возбуждения. При этом в короткозамкнутых секциях обмотки якоря появляется трансформаторная э. д. с. Для ее уменьшения, а следовательно, для уменьшения пульсации потока возбуждения параллельно обмотке главных полюсов включают активное сопротивление, через которое практически проходит вся вторая гармоника тока возбуждения, а суммарная трансформаторная э. д. с. при этом весьма мала и не оказывает никакого влияния на работу машины.

Пульсация тока в цепи дополнительных полюсов приводит к существенному ухудшению коммутации двигателя, так как намагничивающая сила (н. с.) добавочных полюсов также пульсирует и в магнитной цепи добавочных полюсов возникают вихревые токи, н. с. которых противодействует н. с. катушки, но направлена одинаково с н. с. якоря. В результате может получиться, что поток добавочного полюса в зазоре изменит знак на обратный и не будет компенсировать реактивную э. д. с., коммутация двигателя резко ухудшится.

Поэтому для улучшения коммутации электродвигателей пульсирующего тока сердечники дополнительных полюсов делают шихтованными (уменьшается возможность возникновения вихревых токов), зазор между станиной и добавочным полюсом заполняют неметаллической прокладкой и фланцы, поддерживающие катушки дополнительных полюсов, делают разрезными (также для уменьшения вихревых токов).