Напряжение, мощность, к. п. д. Номинальным напряжением тяговых двигателей считается напряжение, соответствующее номинальному режиму работы при условиях, для которых она предназначена изготовителем (оно указано на заводском щитке машины). Однако рабочее напряжение может быть как больше, так и меньше номинального. ГОСТ 2582—66 «Машины электрические постоянного и пульсирующего тока тяговые» допускает повышение напряжения в контактной сети у токоприемника подвижного состава на 25% сверх номинального напряжения электродвигателей, а для двигателей, работающих на поездах в режиме торможения с возвратом энергии в сеть, — на 27% сверх номинального. Тяговые двигатели пульсирующего тока, получающие питание от контактной сети переменного тока, должны надежно работать при повышении напряжения в контактной сети у токоприемника подвижного состава на 16% или при понижении его на 24%.

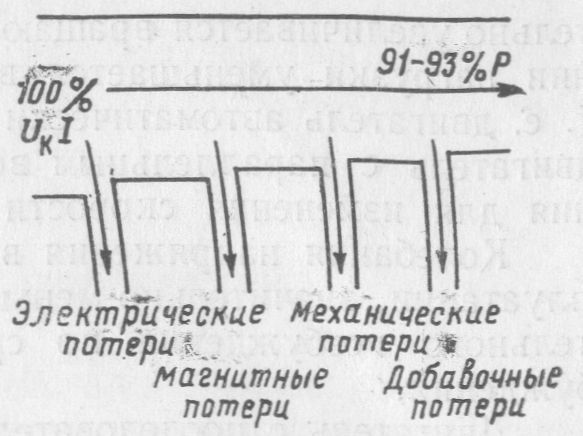

Рис. 38. Энергетическая схема тягового двигателя

В эксплуатации тяговые двигатели работают в условиях резко меняющихся режимов работы в зависимости от характера пуска, профиля пути и т. д. Это не позволяет характеризовать работоспособность двигателей каким-либо одним значением мощности. Поэтому в зависимости от времени, в течение которого температура перегрева частей тягового двигателя достигает допустимого предела, принято различать длительную, часовую и максимальную мощности (определение перечисленных мощностей двигателя дается в приложении к ГОСТ 2582—66).

В тяговых двигателях, как и в обычных электрических машинах, в процессе преобразования электрической энергии в механическую часть подводимой энергии превращается в тепловую и выделяется в окружающую среду. Эту часть энергии называют потерями, которые подразделяются на:

- электрические потери в обмотках двигателя и щеточном контакте;

- механические потери от трения в подшипниках, на коллекторе и вентиляторе;

- магнитные потери в железе якоря, обусловленные гистерезисом и вихревыми токами;

- добавочные потери в железе от искажения основного поля реакцией якоря, от вихревых токов в обмотках и бандажах и т. д.

Из энергетической схемы тягового двигателя (рис. 38) видно, что в современных тяговых двигателях к. п. д. составляет 91—93%.

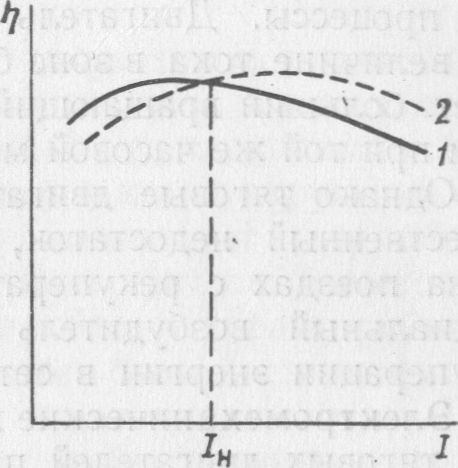

Рис. 39. Зависимость к. п. д. от нагрузки для тяговых двигателей с различным разделением потерь

Электрические потери сильно зависят от изменения нагрузки, а магнитные и механические незначительно. Поэтому первые иногда называют переменными потерями, а вторые — постоянными. В зависимости от соотношения постоянных и переменных потерь характер изменения к. п. д. при увеличении нагрузки будет различным (рис. 39), несмотря на одинаковое значение к. п. д. при номинальной нагрузке двигателей.

Очевидно, что для тяговых двигателей моторных вагонов экономически более целесообразной будет характеристика 2, так как частые пуски в пригородном движении при большом токе будут происходить при более высоком значении к. п. д., что дает уменьшение пусковых потерь.

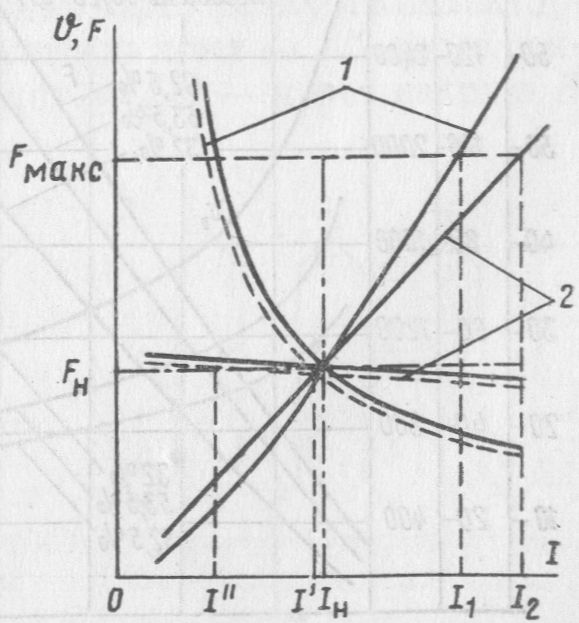

Возбуждение. Все современные тяговые двигатели, установленные на электропоездах постоянного и переменного тока, имеют последовательное (сериесное) возбуждение, преимущества которого по сравнению с параллельным (шунтовым) можно увидеть из сравнения характеристик (рис. 40).

Двигатель с параллельным возбуждением должен иметь большие габариты, так как при увеличении тягового усилия до максимального значения он потребляет значительно больший ток, чем двигатель с последовательным возбуждением, и, следовательно, будет иметь повышенные перегревы.

Рис. 40. Характеристики тяговых двигателей с возбуждением: 1 – последовательным; 2 – параллельным

При параллельной работе нескольких двигателей с параллельным возбуждением расхождение в нагрузках, вызванное неизбежной разницей в свойствах материалов, применяемых при изготовлении двигателей, допусков на обработку и сборку отдельных деталей и узлов, разницей в диаметрах бандажей колесных пар и т. д., может оказаться недопустимо большим, в то время как на двигателях с последовательным возбуждением эта разница будет незначительной.

Двигатель с последовательным возбуждением имеет так называемую мягкую характеристику. При увеличении нагрузки значительно увеличивается вращающий момент и уменьшается скорость, при снижении нагрузки уменьшается вращающий момент, но увеличивается скорость, т. е. двигатель автоматически регулирует свою мощность, в то время как двигатель с параллельным возбуждением требует регулирования возбуждения для изменения скорости вращения.

Колебания напряжения в контактной сети, неизбежные в условиях эксплуатации, значительно меньше отражаются на работе двигателей последовательного возбуждения по сравнению с двигателями параллельного возбуждения.

Двигатель с последовательным возбуждением значительно лучше в конструктивном отношении, так как габаритные размеры катушек у него значительно меньше, чем у двигателя с параллельным возбуждением. Напряжение на зажимах последовательной обмотки составляет всего несколько процентов от напряжения на коллекторе двигателя, в то время как на зажимах параллельной обмотки оно равно полному напряжению, приходящемуся на двигатель. Поэтому параллельная обмотка требует значительно лучшей, а следовательно, и более дорогой изоляции.

Ввиду того что магнитное поле двигателя с параллельным возбуждением возрастает медленно, при включении он хуже переносит всякого рода переходные процессы. Двигатель с последовательным возбуждением при одинаковой величине тока в зоне больших нагрузок (что соответствует режиму пуска) имеет больший вращающий момент, чем двигатель с параллельным возбуждением при той же часовой мощности.

Однако тяговые двигатели с последовательным возбуждением имеют и существенный недостаток, заключающийся в том, что при использовании их на поездах с рекуперативно-реостатным торможением необходимо иметь специальный возбудитель для независимого питания обмоток в процессе рекуперации энергии в сеть в режимах торможения.

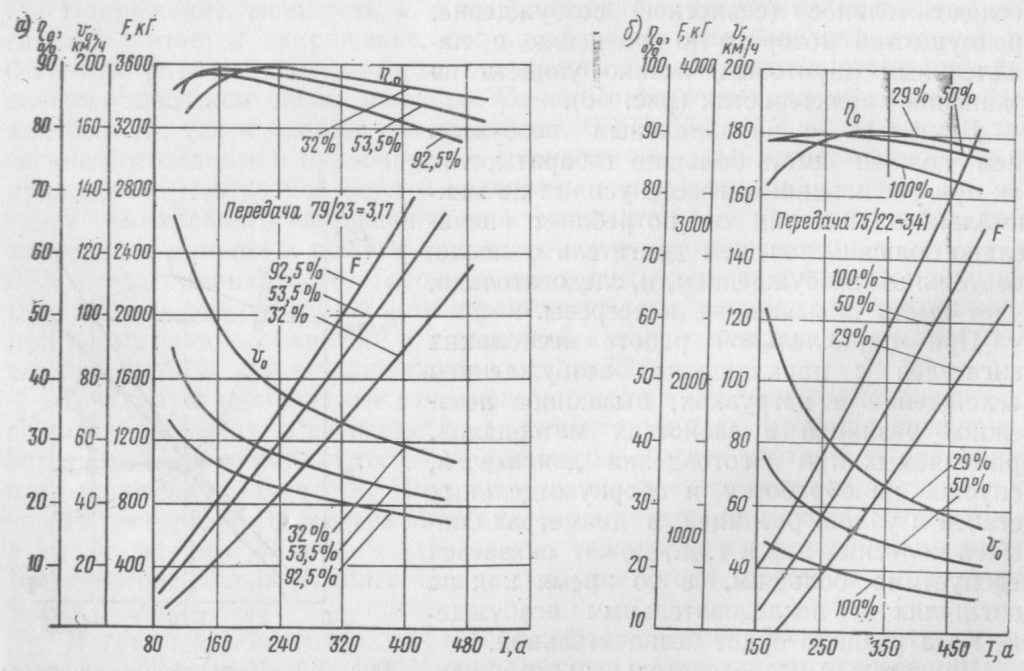

Рис. 41. Электромеханические характеристики тяговых двигателей РТ-51Д (а) и PT-113A(6) при диаметре колеса 1 050 мм и максимальной

Электромеханические характеристики тяговых двигателей. Оценка качества тяговых двигателей при изменении режимов работы и взаимосвязи основных параметров, отнесенных к ободу колеса тележки, может быть произведена по электромеханическим характеристикам машины. C помощью электромеханических характеристик тяговых двигателей (рис. 41) можно построить тяговые характеристики вагона, показывающие зависимость тягового усилия, развиваемого на ободах всех колесных пар моторного вагона от скорости движения.